計画年休は有休取得率アップの切り札

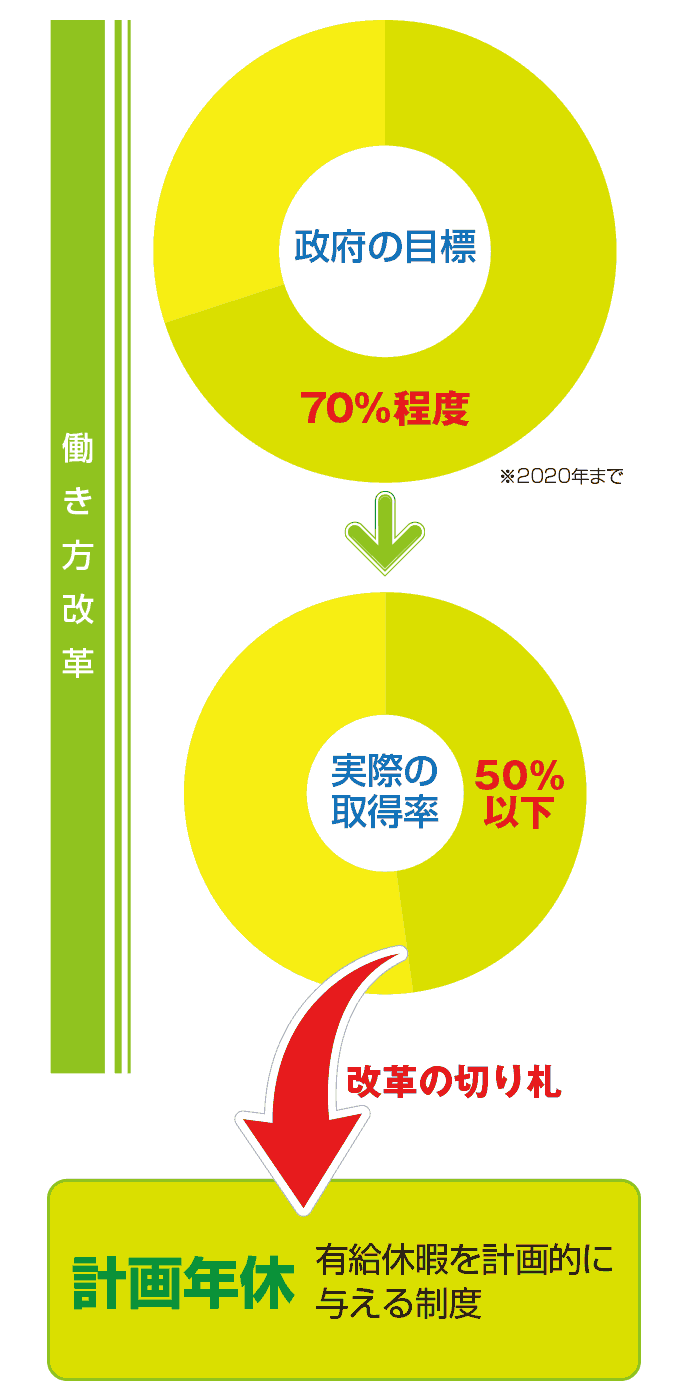

「働き方改革」を政府が推進しているところですが、政府では2020年までに有給取得率を70%程度にまで引き上げることを目標にしています。まだまだ50%を下回ると言われている中で、「切り札」と目されているのが「計画年休」という制度です。

制度としては1987年からある古いものですが、ここで再び注目されるようになったのは理由があります。企業側としても労働者側としても、その制度について理解しておくことは有給休暇を取得する上で役立ちます。

計画年休とは何か

「計画年休」というのは有給休暇を計画的に与える制度で、主語は事業場になります。一般的に有給休暇は労働者が自分の好きなタイミングで取得することができますが、労使協定に基づいて、5日間の自由年休を除いては企業側が与えるタイミングを指定できるという制度です。

「年次有給休暇の計画的付与制度」「年次有給休暇の強制付与」と言われることもあります。

計画年休の実施のためには必ず労使協定の締結が必要であり、一方的に決定することはできません。労使協定では計画年休の与え方や具体的な付与日の設定、計画年休を付与する対象、年休を持たない・不足している者の扱い、手続き方法などを定めておく必要があります。年休だとしても、時間単位で取得しているものについては計画的付与の対象にはなりません。

年次有給休暇の基本

計画年休について詳細を知る前に、年次有給休暇について基本的なことを確認しておきましょう。

年次有給休暇は正社員だけでなくパートもアルバイトももらえる

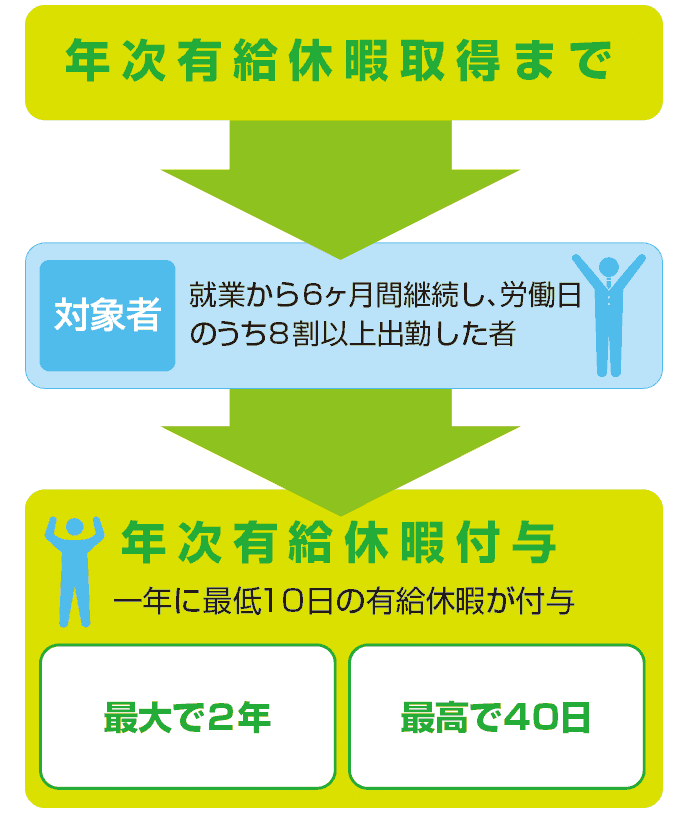

年次有給休暇は、就業から6ヶ月間継続して働いており、その労働日のうち8割以上出勤している労働者を対象に、一年に最低10日の有給休暇が付与される制度です。これはフルタイムの正規職員だけでなく、非正規雇用のパートタイム労働者やアルバイトにも同じく適用されます。

もらえる年次有給休暇の日数

年次有給休暇の日数は、就業からの期間が6ヶ月以上となった時点で、正規雇用の場合で10日、非正規雇用の場合は労働日数(時間)に見合った分が付与されます。その後も就業開始からの期間が長くなるほど取得可能な日数が増えていきます。

有給休暇は翌年度に繰り越すことも可能ですが、有効期限があり、最大で2年、最高で40日までしか保有できないことになっています。

年次有給休暇には時季指定権と時季変更権がある

年次有給休暇では、労働者側に時季指定権、使用者側に時季変更権が認められています。

時季指定権は、労働者側が自由なタイミングで年休の取得を申し出ることができる権利で、社内規定に特に定めがない限り、理由等も必要ありません。

時季変更権は、労働者の時季指定権によって事業活動が不全になってしまうことを防ぐための使用者の権利です。繁忙期などに複数人が休みを取ってしまったり、また店舗や工場などで有給取得が重なり、最低限のシフトの人数が不足することを防ぐために、有給取得の時季について変更を依頼する権利です。

基本的に時季変更権はあるものの、あくまで時季指定権の方が優位であり、必ずしも決めた有休を撤回する必要はなく、それによって不利な扱いを受けることもありません。ただ、同じ職場で働く以上、調整できる限りは調整するのがマナーとなっています。

計画年休の対象となる年次有給休暇の上限は?

計画年休は対象となる日数の上限があり、年次有給休暇のうち5日を超える部分と定められています(注1)。

計画年休では、労使の定めによって労働者個人の時季指定権や使用者の時季変更権は原則排除となっています。

しかし、時季指定権は労働者の権利として労働者が自由に取得できるものであり、過剰に制限することで不利益が生じないようにするための配慮として、5日の自由有休が保障されていることになります。

年次有給休暇の付与日数は、正規雇用者では最低10日となります。計画年休制度が採られている場合、10日の有給休暇があるならそのうちの5日、有給休暇が20日なら15日を上限として、企業は年休の使用日を指定することができます。

前年度に使われなかった有給休暇で、次年度に繰り越されている日数がある場合は含めた日数で5日を超える部分を計画的付与の対象とするようになります。

計画年休が使えないほど年休権がない・少ない労働者への対応はどうする

計画年休の制度では年次有給休暇を持っていることが前提になっていますが、現代では非正規のパートタイムで働く人も多くなっており、年休が5日に満たない場合やゼロの場合もあります。

計画年休を実施するにあたり、事業場の全員をいっせいに計画年休で休ませるケースがありますが、年休権のない・少ない労働者については別途対応が必要となります。

特別休暇として処理する、年休の日数を増やす等の措置によって対応することが望ましいとされていますが、こうした措置なしに休業させる場合には、労働契約や就業規則に沿って賃金や手当の支払いも必要となります(注2)。定めがない場合でも原則休業手当の支払いが必要です。

計画年休の対象外となる労働者は、労使協定によって定めることが望ましく、計画年休制度の実施に伴って労働者の生活などに支障が出ないように配慮することが必要となります。特に、退職予定者や育児休暇などが予定されている人の場合は、計画的付与の対象から外しておいた方が無難です。

労働者側が計画年休の変更を求めることは可能?

計画年休制度が行われている場合には、労働者の時季指定権は使えませんので、原則的には、事業場は使用者から変更を求められても断ることができます。

しかし、労使協定上、変更を認める旨やその際の手続きが定められている場合には、適切な手続きを経て変更を行うことは可能です。

計画年休の対象に含めるべきでない人を除けば、年休の時季については労働者個人の同意を得る必要はありません。労使間の合意が必要な制度ではありますが、労働組合と使用者の間での合意が必要なだけであり、労働者一人一人と合意を取る必要はなく、計画年休制度や設定された年休日に反対意見を持っていたとしても、定められた年休日は年休として処理されることになります。

計画年休の活用方法は労使間で話し合われる

計画年休を使うケースとしては、創業日や正月などの長期休暇などを理由として企業や事業場全体で一斉に休みを取る、仕事を止めにくい販売業や工場などにおいてグループ別で交代ずつ休みを取る、必要な従業員数に配慮しながら、完全に個別に計画年休を設定するなどの場合があります。

休日の間に1日だけ出勤日がある場合に休みを入れて連休にしたり、個人的な結婚記念日や誕生日などの理由で休みを設けたりするよう定めている事業場、また閑散期になるべく年次有給休暇を消化できるように、閑散期で業務上影響の少ない土曜日に計画年休を入れるケースもあります。

計画年休の活用法については労使間の協定によって決まるものです。これといった決まりがあるわけでなく、事業場の創意工夫に任されています。

将来的に計画年休が義務化される可能性もある

現在のところ、計画年休は労使間の合意によって決められるものであり、各事業場に完全に委ねられている状況で罰則などもありません。

しかし、2015年に一度「労働基準法等の一部を改正する法律案」が政府から国会に提出されており、その法案の中には年次有給休暇の取得促進のために、計画年休を義務化する内容が含まれていました(注3)。

その際には審議されませんでしたが、政府が掲げている2020年までに有給取得率を70%にするという目標からも、まだまだ遠い実情を見て、法制度から変えていく可能性は十分にあると見られています。

様々な働き方が選べることが「働き方改革」ですが、裏を返せば「休み方改革」とも言われており、日本における労働の問題点として度々取り上げられる有給休暇の取得率の低さは、政府としても何としても解決したい課題です。「強制付与」とも言われる計画年休制度を促進・義務化するための動きも強まるでしょう。

計画年休制度は上手に使えば従業員満足度が高くなる

計画年休制度を上手に用いることができれば、低くなりがちな有給取得率を高め、従業員満足度を高めて事業場の士気も高くなりますし、大事な時期において有給取得による人手不足が生じるのを防ぎ、事業活動を安定させることができるため、企業・事業場側には大きなメリットがあります。

しかし、有給休暇は事業場が与える義務があるという以上に、労働者の権利という側面が強いものであり、事業場の都合ありきの計画年休制度は従業員の満足度を高めるどころか、勝手に有休を使われたと不満を持たせる原因になります。

実際、十分な説明がされておらず、知らない間に計画年休によって有給が使われている場合もありますので、労働者側も制度への理解を深めておくことが大切です。

計画年休制度を上手に活用するためには、労使の対話や関係が重要です。制度を導入すれば良いというものではありませんので注意しましょう。

計画年休制度について見直してみよう

働き方改革の中で、有給休暇の取得率は大きな課題となっていますが、その解決のために計画年休制度が推進・強化される可能性があります。

計画年休によって有給取得が増え、従業員の働きやすい職場環境を作っていくためには、労使のしっかりとしたコミュニケーションの元、互いに配慮した計画年休の設定が必要となります。時代に合った、事業場に合った計画年休制度の活用について、見直してみてはいかがでしょうか。